武寶民,一作寶珉,號展堂,齋曰:澄齋主人。一九六八年生,山東省滕州市王開人,先後畢業於南京藝術學院書法篆刻專業,南京大學文物考古專業。師從黄惇、蘇金海先生。現爲中國書法家協會會員、南京印社社員、江蘇省篆刻研究會會員、江蘇省甲骨文印社理事、江蘇省文博系統副研究館員。

作品獲獎

首屆江蘇省文博界書畫作品展 佳作獎

山東省書法精品展 優秀獎

作品入展

全軍兩用人才美術書法優秀作品展

首屆江蘇省美術節

西泠印社第三屆國際篆刻書法作品大展

『走進新世紀』江蘇省青年書法篆刻精品展

全國第二屆扇面書法展

第九屆全國書法篆刻作品展

山東省第五屆書法篆刻作品展

西泠印社第七、第八屆篆刻藝術作品評展

江蘇首屆書法獎

江蘇省第二屆篆刻作品展

書印參同·當代印人篆刻篆書精品展

第二屆『陳介祺獎』萬印樓篆刻藝術大展

論文入選

《第六屆全國書學研討會》

《明清流派印學術研討會》

作品收藏

祝嘉書學院

聶榮臻元帥陳列館

無錫博物院

滕州市王學仲藝術館

宜興美術館

陳介祺萬印樓

高品質回復評論贈書

1、不論是獨特見解,還是個人感想,只要是原創的評論文字通通都可以,如發現抄襲將立即取消資格並在本帖中公示;

2、由中國篆刻網組織人員共遴選出10位優秀回帖評論的網友,贈送《印壇點將•武寶民》一本;

3、本活動同時在中國篆刻網進行(查看網頁版“印壇點將•武寶民篆刻作品展”),兩個平臺共10個名額,您可以同時回復,但不能同時獲獎。遴選時由中國篆刻網取捨。

4、評論請在2018年7月31日前回復,過期無效;

5、成功獲得贈書的網友須提供地址、姓名及郵編、電話等資料。活動截止15自然日內未提供位址等資訊,視同放棄;

6、獎品由中國篆刻網寄出,順豐到付,如有其他要求請告知工作人員。

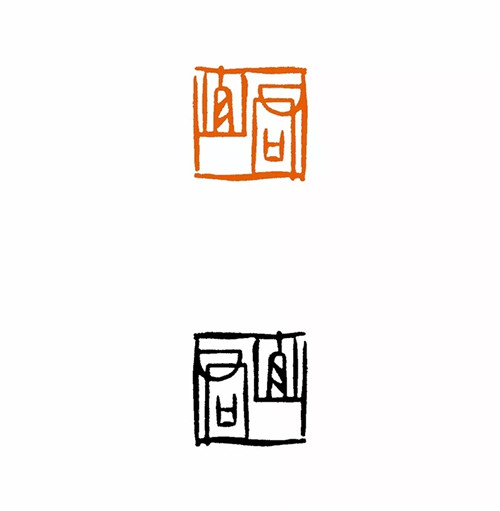

▲黄惇先生題簽

序

文/蘇金海

今年春節前,南藝畢業生武寶民學弟給我打來電話,告知他將要出版一本個人印譜,想請我幫他挑選一下印作,爲印譜把把關,如果方便最好能夠再寫一篇序言。我很快就回復寶民:你出版印譜我非常高興也很贊成,憑你的水準早就該出印譜了。我幫你挑選印作完全可以,序言還是請你的業師黄惇先生撰寫爲妥。後因黄先生事多一時無暇顧及,允諾可爲印譜題寫書名及扉頁題辭。故爾,印譜的序言也只好由我這個兼職教員來完成了。

一九九六年九月,經由我的好友黄惇先生和徐利明先生的舉薦,我擔任了南藝成教院書法篆刻專業的篆刻教職。南京藝術學院的這個新增專業是爲了適應社會需求,爲了滿足一些熱愛書法篆刻藝術的青年人繼續深造而創辦的。自一九九五年起至二零零六年,該專業每屆招收一個班,每個班的人數不等,少則十三、四人,多則二十人左右。武寶民是這個專業97級的學生。當時他們這個班的專業老師有三位,即黄惇(書法)、季伏昆(書論)和蘇金海(篆刻)。在我所接觸過的高校書法篆刻專業的學生(包括南藝)中,鮮有在讀期間或畢業之後會將主要精力用於篆刻創作和印學研究者。其理由很簡單,篆刻一道經過近三十多年的宣導與推廣,雖然已獲得了較大發展,但是它的受眾面、就業形勢以及經濟效益等方面還存在著一定的局限性。令我欣慰的是,在我任教的前幾屆(97、98、99屆)學生中,還是有一小部分特喜篆刻且有所作爲的人。武寶民就是其中的一位。寶民自南藝畢業後,供職於江陰市博物館,負責藏品的陳列、保管和研究。我想,能夠在博物館工作對他來説那真是太好了,既做到了專業對口,又能照顧家庭,他這樣一干轉眼就是二十年。寶民能在工作之餘始終不忘對篆刻藝術的關注與研習,其執著精神確實值得點贊。我在南藝任教時,曾根據歷代成功印人的經驗和本人的學印體會,制定了一個適合初學者的『由淺入深,自上而下』的習印路徑,即『漢印——古璽——明清流派印』模式。從教學實踐中觀察,初學篆刻者如果先學古璽,因無基礎普遍會畏難,而無法深入其中;如果先習明清流派印,雖入手較快,然極易沾染習氣。相比之下,還是以漢印作爲入門的範本效果最佳。此法可上承商周,下達明清及民國。記得寶民在第二學期學習『古璽』課程時,他因家裏有事一直請假缺課。我本以爲這個大齡學生(時任班長)對缺席『古璽』課程一定會抱著無所謂的態度。結果出乎我的意料,他假期一到立即返校,一邊向同學借閲聽課筆記,一邊幾次三番地與我聯繫補課事宜。後來我被他真誠的求學精神所感動,利用課餘時間爲他補上了全部的『古璽』課程。

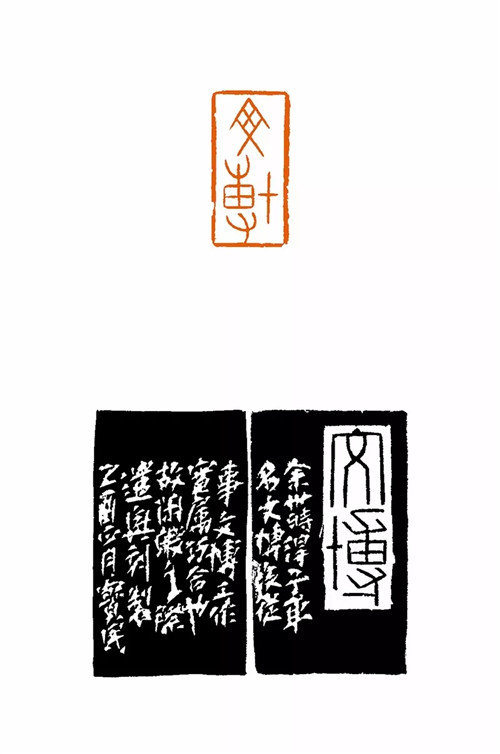

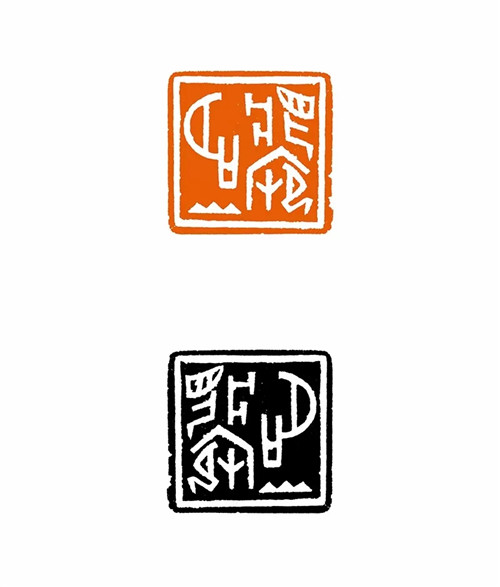

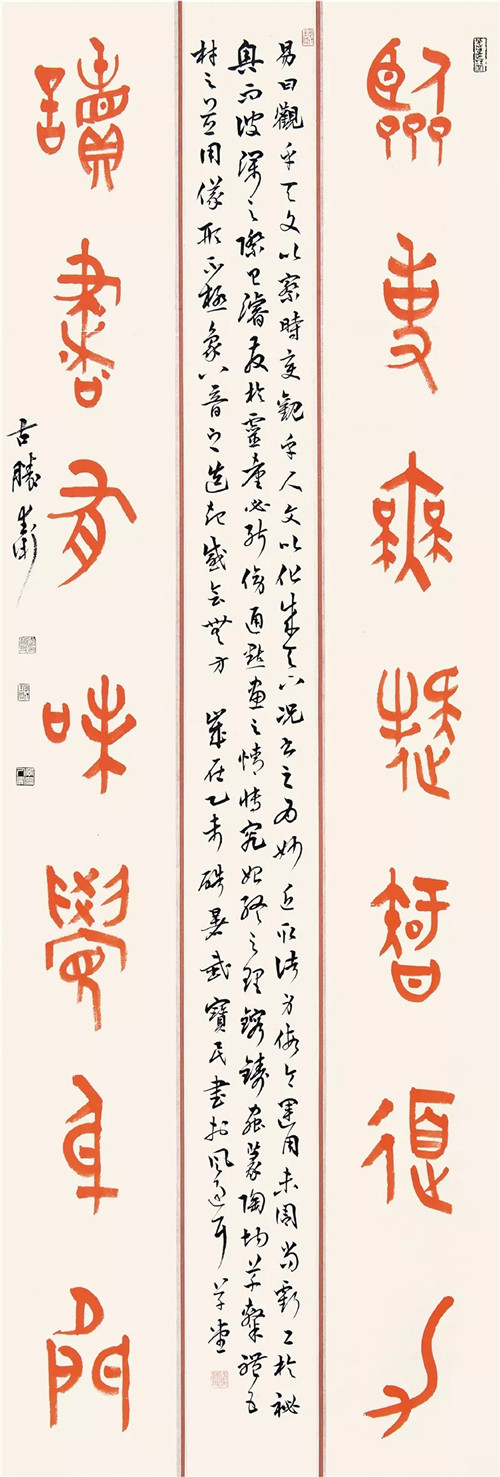

寶民這次爲了出印譜,精心收集、整理了近十年來所刻的姓名印和閑章三百多方印蛻,經過他的初步篩選挑出了一百七十方供我審定。我仔細賞讀了他的這些印作,總體感覺是印風雄健,刀筆交融。如果説他的作品有何亮點的話,我以爲白文古璽類作品就是一大亮點。我還希望他能夠沿著這個方向繼續走下去。這類作品如『文所以載道也』『萬古如新』『夢寐名山』『千秋萬歲』等印,雄強剛健,融戰國官璽及近人喬曾劬、易孺印風於一爐。此外,他的漢印類作品如『黄山人』『不貴其師』『和家園』『無量壽』等印,也頗有可觀可贊之處。

説來也巧,寶民今年出版第一本印譜是五十周歲,我當年出版第一本印譜《蘇金海印集》(黄山書社,二零零二年)也是五十周歲。如果按照現在社會上流行的『不要輸在起跑線上』的觀念,我倆都已輸在了起跑線。如今有不少人早在二、三十歲時即已出版了印譜或書畫作品集,有的甚至出版了多部豪華作品集。其實,人生、治學和從藝都像是一場馬拉松長跑,看誰能夠堅持到最後。我相信寶民能夠堅持到最後。

戊戌清明前二日於長虹唫館

化繁為簡 清氣遠出

文/曹建

與寶民兄相識,緣於同學於南京藝術學院那段青蔥歲月。時光催人老,倏忽二十載既過,我與寶民均為半百上下之人。近日其寄來近作,篆隸楷行草俱備,又令我想起在黃瓜園中勤奮的寶民兄。其有今日之書,與多年來的勤思善學當然有著關係。

寶民之篆書,早年遍臨秦篆、清篆,近年來聚焦於商周金文。其金文聯“紙窗竹屋深自暖,石爐茶鼎暫來同”有一長跋,充分表達了他對金文的認識:“商周金文,線條優美純淨,筆法精嚴,氣象肅穆,古拙質樸,結構多變,渾凝不失豪邁,厚重不乏自然,展現出雄偉之勢,博大之美,有神秘之感。余以毛而潤,澀而暢之用筆,求其渾厚蒼茫,金石之趣,又不乏化我為古、古化為我,師其法、得其心、悟其道,使之古不乖時,今不同弊也。”筆法之精嚴,寶民多以內擫之法為之,用筆善留,並不放意為之;結體之多變,則以點畫之長短錯落、斜正變化、方圓互補等方法出之;章法以疏朗平正為之,深得金文肅穆安靜之氣象。在其所擅各體之中,篆書代表了其水準與興趣所在。

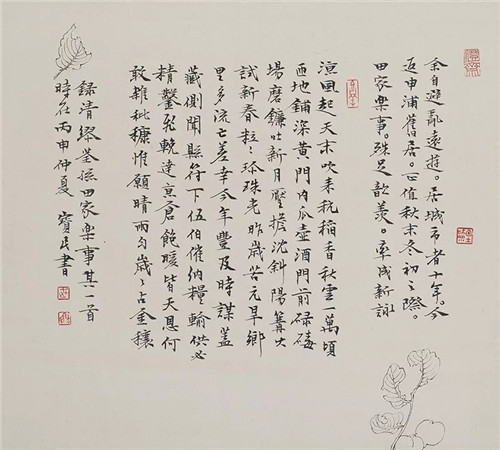

寶民之隸書,取法漢隸與清隸,多以清和之氣出之。無論其取法金農,還是源於禮器、張遷等漢代名碑,其筆法以簡勁而化之,結構以平正化之,章法以疏朗化之,用墨以自然化之,體現出其對漢隸技法刪繁就簡之能力。就其筆法而言,鋒面的運用不以變化豐富為追求,而是在中鋒或側鋒的大格調中加以簡化與統一;就其結體而言,橫平豎直的基本方法運用自然,平正而不呆板,充滿變化而並不瑣碎,深得漢隸結字神韻;章法與用墨之法,與其它書體有著相似取法。

寶民之行草,取自二王一系,《聖教序》《書譜》、宋人行草、明清行草都是其多年臨寫對象,其臨書之勤常令我感佩。與其篆隸一樣,近年來寶民之行草也以做減法的方式來統一其風格。行草技法之豐富性表現似乎並非其所求,他更傾心的似乎是技法的以簡勝繁。點畫形態與力度的表現為其行草所著力之處,結構因筆而變,疏密相生,章法乃以疏朗之法出之。在用筆選擇上,其行草也多用長鋒,軟硬兼用,顯示出其較為開放的取法態度。

綜合來看,寶民之近作有一個共同的特點,就是技法的刪繁就簡與神韻的清剛雅和。這或許與其早年遍臨諸家打下的基礎有關,也與其心性剛毅簡直有關。與寶民遠隔千山萬水,讀其書如見其人,略記數語,權當讀後感而已。

是為序。

六月廿四日於南京至北京高鐵

神游意會不染塵埃— —淺識武寶民的書法篆刻

文/汪小玲

武寶民是我接觸比較多的青年書法家之一,相對說來,我對他比較瞭解:他五體皆能,尤擅篆刻。此時此刻,如果讓我以最簡單的幾個詞來評述他的書法篆刻,我想到的是:神游意會,不染塵埃。

“神游意會”,評的是他的書法,確切地說,是他的書法與古代經典書法(傳統書法)的關係。

與當前絕大多數成功的青年書家一樣,武寶民對古代經典懷有一種虔誠、謙恭的心理:他的書架上充塞了歷代書法碑帖,“二王”、張旭、孫過庭、“蘇黃米蔡”、王鐸、傅山等大師作品,戰國秦漢簡櫝、南北朝墓誌銘、敦煌寫經、樓蘭殘紙等印本常常出現在他的案頭,而與他談起古代經典,他更是慷慨激昂、不絕於口……與他人不同的是,武寶民對經典的憧憬和嚮往,不在於對經典書法形態一筆一畫、形體不苟地效仿,而在於取其神采、會通其意:曾多次見他臨摹經典,其用筆並不斤斤於字帖樣式,筆劃形態、結字方式也與原帖有一定距離,但臨摹完成之後通覽全域,又發現其神采、意蘊實未遠離原帖。他創作的作品,如他的篆書:字法取自先秦鐘鼎、筆法則多來自金農“漆書”(橫向筆劃多寬扁、縱向筆劃多細緻),初看有戰國楚簡的意趣,細察之下發現字勢平正、並無楚簡書的欹側;他的行書,兼具“二王”“宋四家”風骨;他的草書,雖出於王鐸,又往往攙和較多的行書側鋒筆法(行書注重“側鋒取妍”),大不同於通常人們對草書“筆筆中鋒”的理解。——武寶民的書法,出於經典而又不拘泥於經典某家某帖、是在會通古人“神”“意”後,采得百花以成自家之蜜。

武寶民對經典的態度和研習經典的方式,不同於注重某家某帖、追求經典純淨氣息的方式。但在這裏,我無意於厚此薄彼,因為在我看來,這兩種方式都是可取的,它們都可以把書法研習者引向理想的彼岸。只是,當絕大多數人注重一家一帖、或少數幾家幾帖的研習時,武寶民對經典的取捨無疑對書法創作方式起到一種提示作用。當然,就現實而言,他在自己所選擇的道路上走得還不算遠、離他所應達到的理想彼岸還有不少距離,但有理由相信,達到理想彼岸、實現創作的高度自由,對於他來說,只是時日問題。

與書法相比,我更欣賞武寶民的篆刻藝術,“不染塵埃”是我對他篆刻的第一印象。

任何藝術境界的達成,都與特殊的藝術手法有密切關係。武寶民篆刻的“不染塵埃”離不開他特殊的篆刻技法:他追求刀法的簡潔凝練、線條的乾淨俐落,筆劃處決不拖泥帶水,虛空處留白與朱紅色字形之間的對比非常明確,當前青年印人所常採用的、對印面進行“磨損”“敲擊”等後續製作手法、以及由此而生成的所謂“滄桑”“渾樸”“老辣”感覺,在武寶民的作品中表現得非常微弱。觀賞他的作品,往往使人聯想到“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”、“風霜高潔,水落石出”等古代高士名句,給人以超凡脫俗的審美感覺。而關於“俗”,歷代文人學士包括米芾、黃庭堅等皆有批評,當代著名文藝思想家張中曉更是一針見血指出:“凡病皆可醫,惟俗不可醫;凡事皆可耐,惟俗不可耐”。武寶民篆刻能避俗而入高潔,自然是非常難得。

武寶民篆刻藝術的形成,源於他獨特的師法物件。早些年,他在南京藝術學院學習時,受業師黃惇先生篆刻取法的啟發,於明清瓷款尋覓治印的思路。明清瓷款大部分為印章款,且非刻成、而全由細膩筆鋒書寫而成,為追求效率,古人在書款時並不過多追求款文的規範、往往採用省略方法處理筆劃,這就形成了簡潔、純淨、細緻、率真的瓷款風格。晚清的黃士陵,其篆刻風格與明清瓷款類似,雖然字法上要整飭了一些、嚴謹了一些,但簡潔、純淨仍涵泳其間。——在武寶民篆刻中,除了看到明清瓷款的風格,我們還能捕捉到黃士陵的影子。

明清瓷款和黃士陵以外,武寶民還特別注意從周秦璽印、兩漢印章中吸取篆刻養分。觀賞他的篆刻,除了簡潔、純淨,我們還往往看到高古的字體、錯落有致的章法佈局、寬厚的邊框樣式,這些都是吸取周秦養分的結果;至於部分白文印中金錐、玉箸般的白文線條,則是兩漢玉印風格所致。因此,如果一定要把武寶民的篆刻進行風格分類,則可以分為:1,細朱文,體現明清瓷款和黃士陵風格,佔據他篆刻作品的多數;2,周秦璽印風格;3,漢玉印風格。這三類風格,雖然表面形式不一,在骨子裏,簡潔、純淨、凝練、不染塵埃是它們的共性。

二〇一一年八月八日

隨風散記

文/武寶民

去年,老母親聽說村子不久後要拆遷,就張羅著將山東老家那屬於我的三間土坯房改造一下。拂不過老人家的強烈願望,抽空回了一趟。打開塵封多年的側廂小屋,北牆上赫然貼著八個大字:“生命不息,奮鬥不止”,白色的宣紙已泛黃,灰塵細細地蒙在那稚拙的筆劃上。燃一支煙,靜靜地對著。有風掠過,嫋嫋間,往事就在風裏飄散開來,似無蹤,卻有形……

我出生在墨子故里,小時侯,每逢年關,父親便會叫我拿著兩張紅紙、一包“微山湖”香煙,到村上讀過私塾的老先生家,請他寫春聯。看著老先生一邊抽著煙,一邊慢條斯理地將紙裁成狹長的一條一條,聽候先生差遣,伸著兩隻凍得胡蘿蔔似的手,拽著紙的兩端慢慢向上牽動,隨著筆起筆落,一橫一撇盡在眼前展現。那時尚小,不知道舒展拉長的線條,寄託的是人們對未來一年的無限渴望與祝福,只是瞪著雙眼看著那筆與紙在摩擦間綻放的奇異。先生休息時,我信手塗畫幾筆,竟也有模有樣。在旁人的嘖嘖稱讚中,當書法家的夢想就如同一顆小小的嫩芽,在年幼的我的心中,在冬天的卻已略顯春意的風裏,悄然萌發。

村子旁邊有駐軍,每逢週末,總會在空曠的場院上架起銀幕放電影,這對於當時的農村來說簡直就是盛會。於是,當太陽還沒有完全落山,一家一家就扛著長板凳,拖兒帶女,浩浩蕩蕩開出去。而我,則以看家為名,在村子少有的寧靜中,在飄著炊煙的徐徐晚風中,開始了人生最初的臨摹……

中學畢業後,沒考上重點,心高氣傲的我拒絕了父親的復讀建議,在鄉里當了個郵遞員。每天騎著自行車穿梭在高高的白楊樹護衛著的鄉間小路上,除了偶爾湧上的傷感讓我扔下沉重的包裹,在瑟瑟秋風裏斜靠著樹樁狠狠地抽上幾口,或者對著空曠的原野吼上幾嗓子外,剩餘的時間我把自己關在小屋子裏,沒日沒夜地寫,牆上的那八個大字,就是那時候一筆一畫寫好帖上的。那時,能找到的字帖只有顏真卿的《多寶塔》和漢代《曹全碑》。我把送信過程回收的尚且嶄新的報紙堆在牆角,日積月累,高高的一大摞。年少的青春就在這帶著油墨清香的報紙上盡情揮灑。

十八歲那年,我穿上了軍裝,青春染上了迷彩。軍營生活是單調的,每天重複著121的口令,宿舍、食堂、操場三點一線,可對於從貧困農村出來的我,這樣的日子倒也充實。最大的快樂莫過於星期天的自由活動,可以在書店裏盡情地看,盡情地淘,從為數不多的津貼中擠出一大部分買字帖。在這段如歌的歲月裏,我認識了“米黃蔡蘇”,見識了“顏筋柳骨”……更重要的是,我遇見了真正意義上的第一位書法老師——王建源。那時先生在無錫教育學院任教,一次偶然的機會,我聆聽了他的講座,而後就冒冒失失地尋到他家,扣開了他家的大門,也扣開了通往藝術生涯的另一重門。之後,在王老師家我讀帖臨池,傾聽教誨,漸入新境。

而後,我考入南京藝術學院書法篆刻專業;有幸師從黃敦教授,開始了系統的學習。投身風齋門下,我絲毫不敢也不甘懈怠,刻苦自不必說,勤奮更無須多說,在藝術的殿堂裏,我就像一個乞討者,每分每秒都在渴求,上溯晉人殘紙,下探宋元消息,蘇之沉著,米之率真,趙之雋逸,無不讓我心追迷戀。三更燈火下,自然有廢紙三千的艱辛;白駒過隙裏,也曾有大激大越的狂喜;然而更多的,則是一種洗卻喧嘩,盡顯幽深淡遠的心靈積澱,微妙的、靜寂的、灑脫的筆情墨韻,在純白的宣紙上漾開去,氤氳蔓延……在這黃瓜園中,有風的日子裏,我又開始了方寸之間的遊弋,青青一方石,悠悠見我心,操刀耕石的快樂,隨金陵城的風一起,沉醉在秦淮河的夜色裏。自此,書與印唱和相隨,黑、白、紅打造我生命的主色。

我的書齋裏,臨窗懸掛著“展風堂”匾額。每每臨帖、創作,深夜,倦怠之時,抬頭便見。風裏有我恩師的教誨;風裏,有我無盡的求索;風裏,見自己撐一支長篙,向青草更青處漫溯,惟願滿載一船星輝,在星輝斑斕裏放歌……

乙丑年四月二十日于澄齋南窗燈下

後記

文/武寶民

我初涉金石篆刻之學,始於一九九五年。那一年,《書法報》上刊登了一則南京藝術學院招生書法篆刻大專班的啓事,因專業考試有篆刻一項,由此購刀置石,涉足這門藝術。

説來慚愧,我在篆刻的學習上,遠沒有在書法上的勤奮。與許多昔日同窗一樣,畢業後,主要的精力都用在書法研究上,偶有餘暇,才信手爲之。之所以沒有完全放棄,乃至近年堅持與書法創作并進的原因,皆源於恩師黄惇教授在課堂上的一句隨口點評。當時我正用毛筆在印石上寫稿,老師笑道:『看不出來嘛,寫的不咋樣,刻出來的還有點感覺。』多年來,這句話一直銘記於心,成爲我堅持學印的動力。在學習古璽印的時候,因家父病危去世而致請假達數月之久。畢業後爲補其缺,遂請教於蘇金海老師,在他悉心面授下,深入三代吉金,乃成嗜好。一直以來,我總覺得自己并非敏慧之人,才情俱乏,又不善學,至今老大無成。因此,常恨技不如人,每逢全國大型展事均以書法投稿。近幾年我才嘗試着參加地域性的專項展覽,竟也小有所獲,自信由此而生發。也算沒有辜負惇師和蘇師多年來的教授和培養。

孔子云:『三十而立,四十不惑,五十知天命。』如今正值我天命之年,在同道鼓動之下,才動了結集出版的念頭。由於時間跨度太大,有的原石已不知去向,有的被我事後磨掉另刻,彙集到手中的印稿僅三百多方,姓名印占其八九,我從中篩選出一百七十多方,再呈請惇師和蘇師親爲審定,兩位老師不厭其煩,耐心批改,并給予題簽作序。此印譜,雖不可觀,但也足以代表自己目前的基本水準。由於水平有限,許多印作還不如人意。謹請同道方家批評斧正,以求鞭策,使我勇猛精進。路漫漫,其修遠兮,吾將上下而求索。

時在戊戌仲春記於竹園

作品欣賞

通讯员 祁成志